Mots clés

Bétonnage,

destruction d'espaces naturels et de terres cultivables, prolifération

de centres commerciaux, atteinte à la bio-diversité,

risques d’inondation, espèces protégées,

réchauffement climatique, lutte contre le réchauffement

climatique

L'actualité

Le

projet AMAZON à Fournès (30)

Tous

les beaux discours de Madame la Présidente de l'Occitanie

sur l'artificialisation des sols et l'arrêt du développement

du PLU horizontal mais vertical vole en éclat si vous

vous appelez AMAZON

Accédez

à notre dossier...

Le développement

urbain constitue une menace pour le sol qui est considéré

comme une ressource non renouvelable

La

zone commerciale Porte Sud est un projet d'envergure de 7745

m² de surface de vente, mené par Foncière

de France, en lien étroit avec la ville d'Alès.

L'objectif est d'y installer 9 enseignes, dans la continuité

du Mas d'Hours où siègent notamment Cora, Renault

et Darty. "Les habitants vont faire leurs emplettes à

Nîmes et Montpellier. Ce n'est plus possible. Il faut

faire vivre ce territoire. Il y a 200 emplois à la clé",

insiste le promoteur Claude Dhombre, qui souhaite investir 10

millions d'€.

Sport, jeux, puériculture, maison, téléphonie,

vêtement, selon l'investisseur alésien, les futures

marques sont prêtes à poser leurs valises dans

la capitale cévenole. Mais leur identité reste

encore confidentielle.

Un délai

tenable ?

De fait, le dossier est loin de faire politiquement

l'unanimité. Claude Dhombre acquiert le terrain qui borde

le Gardon au début des années 2000 pour y construire

un espace commercial. Mais la préfecture s'y oppose.

Selon elle, la zone concernée pourrait être inondée

en cas de rupture de digue. En 2010, elle classe le terrain

en « aléa fort » dans le Plan de prévention

du risque inondation alésien.

Le promoteur refuse de voir son projet ambitieux

s'envoler. Il argue que la zone n'a jamais été

envahie par les eaux, même lors des plus fortes crues

de 1958 et 2002. "Vous croyez que je suis assez stupide

pour construire sur une surface inondable ?", fustige-t-il.

En septembre 2014, la ville obtient du tribunal administratif

de Nîmes la suspension de l'arrêté du préfet

imposant le PPRI. Quelques semaines plus tard, la Cour d'appel

de Lyon juge à son tour que les risques de rupture de

digue ne sont pas avérés. Devant ces décisions,

les détracteurs du maire Max Roustan, dont les conseillers

municipaux d'opposition Front de gauche, dénoncent un

acharnement mené sans concertation avec la population.

Aujourd'hui, c'est devant le Conseil d'Etat que

le dossier va être de nouveau expertisé, à

la demande du Ministère de l'Ecologie. Son avis - qui

n'a pas de valeur contraignante - devrait être rendu dans

les semaines à venir. Quel qu'il soit, Claude Dhombre

- qui est désormais titulaire d'un permis de construire

valide de la ville -, souhaite ensuite entamer des travaux le

mois prochain pour une ouverture dans un an. "Ce projet,

je le ferai. J'ai subi un harcèlement administratif et

c'est injuste", fustige-t-il.

Reste la partie parking appartenant à la

commune de St-Hilaire-de-Brethmas. Cette dernière a récemment

approuvé le projet, à la quasi unanimité

du conseil municipal. Il y a deux ans, le maire avait pourtant

envoyé un avis défavorable à la ville d'Alès.

"Il y a une logique avec l'existant. On a étudié

cet espace, situé entre la voie ferrée, la rocade

et la 2x2 voies. Il n'a pas d'intérêt écologique,

agricole ou urbain, autant l'utiliser. Pour nous, c'est aussi

un produit fiscal supplémentaire", assure le maire

Jean-Michel Perret. A deux conditions : que les procédures

judiciaires soient closes, et que le Plan local d'urbanisme

l'autorise. Il est actuellement en cours d'élaboration

et 2 ans d'instruction vont encore être nécessaires.

Inondations : le plan de prévention risque de

sauter

Les terrains du quartier de la prairie

sont au cœur des débats / Photo JEAN BERNARD

Les

terrains du quartier de la prairie sont au cœur

des débats.

Sourire sur toutes les lèvres - sauf sur celles

des représentants du préfet - hier matin

à Nîmes, à l?issue de l?audience

du tribunal administratif consacrée à

l?examen de 7 recours, dont ceux de la mairie d?Alès

et de l?association Alès Durable, visant à

obtenir l?annulation du plan de prévention des

risques inondation (PPRI) d'Alès, adopté

par le préfet du Gard le 9 novembre 2010.

Sourire de satisfaction et gros soulagement, notamment

de la part de Me Bernard Guibert, une pointure du barreau

de Marseille, qui plaidait dans 5 des 7 recours, accomplissant

de son propre aveu un travail "de titan" pour

faire capoter le PPRI, en essayant de s?engouffrer dans

la moindre faille de cet énorme dossier. Une

avalanche de moyens (document incomplet en page 25,

imprécisions et erreurs dans des graphiques,

incohérences entre la carte d?aléas et

le zonage, prescriptions trop imprécises du PPRI,

rupture du principe d?égalité entre les

terrains protégés...) qui ont pourtant

tous été longuement repoussés par

le rapporteur public, magistrat du tribunal dont l?analyse

et les conclusions sont dans la grande majorité

des cas suivies par ses pairs. Tous, sauf deux d?entre

eux, concernant le quartier de la Prairie, qui justifient,

à ses yeux, que le tribunal annule le PPRI.

Le premier pour "erreur manifeste d?appréciation

entachant le classement en zone rouge du secteur de

la Prairie" Même si le secteur est situé

dans le lit hydromorphogéologique majeur du Gardon,

il est protégé par une berge maçonnée

réalisée en 1958, d?une profondeur de

6,84 m de sa base au sommet, dont la stabilité

est attestée, a-t-il dit. La preuve : elle a

très bien résisté aux inondations

de 2002. D?autre part, a-t-il expliqué, une berge,

contrairement à une digue, "ne peut se rompre",

a dit le magistrat.

Un argument contesté par les représentants

du préfet, selon lesquels la berge viendrait

forcément à céder si l?eau devait

passer par-dessus. Deuxième argument : il y a

absence de distinction entre les zones F-U et les zones

F-Ud, qui classent les risques en fonction de leur gravité,

pour les parcelles des propriétaires.

"L?État a fait n?importe quoi en surdimensionnant

le principe de précaution pour se couvrir, au

détriment du développement économique",

estime Claude Dhombre, président d?Alès

Durable.

L'affaire est en délibéré. Le

tribunal n?a pas dit quand sa décision sera rendue.

© Midi Libre par PHILIPPE BERJAUD

|

Le moteur de recherche juridique DOCTRINE

Type d'affaire : Administrative

Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 386000

Numéro NOR : CETATEXT000032374774 ?

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-04-06;386000

?

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans

d'aménagement et d'urbanisme.

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 386000 :

La commune d'Alès, l'association Alès

durable, M. D...C..., Mme B...A...et la SCI DEIC ont

demandé au tribunal administratif de Nîmes

d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté

du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard

a approuvé le plan de prévention des risques

d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune

d'Alès, ainsi que les décisions des 4

février et 1er mars 2011 par lesquelles le préfet

du Gard a rejeté les recours gracieux de la commune

d'Alès et de Mme A...contre cet arrêté.

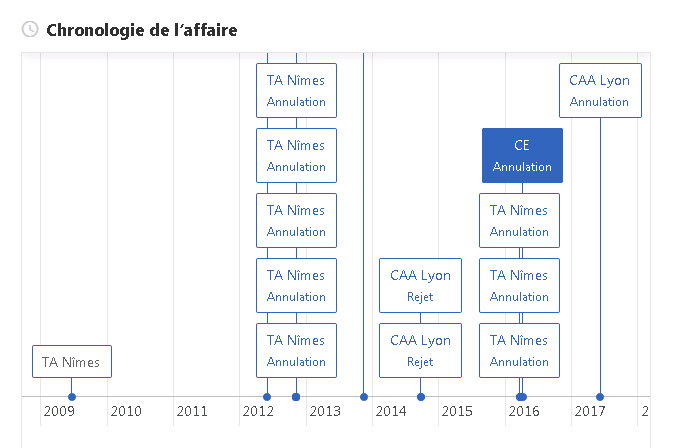

Par un jugement n° 1100167 - 1100085 - 1100086 -

1101124 - 1101443 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif

a annulé cet arrêté en tant qu'il

classe en zone exposée à un aléa

fort le secteur dit de la Prairie et en zone non urbanisée

exposée à un aléa fort au risque

la parcelle de MmeA..., ainsi que les décisions

des 4 février et 5 mars 2011.

Par un arrêt n°13LY20051 du 23 septembre

2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté

l'appel formé par le ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie

contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire

et un mémoire en réplique, enregistrés

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

les 26 novembre 2014, 26 février 2015 et 23 février

2016, le ministre de l'écologie, du développement

durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat

:

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire

droit à son appel.

2° Sous le n°386001 :

La société Foncière de France

et la société Les Magnolias ont demandé

au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour

excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre

2010 par lequel le préfet du Gard a approuvé

le plan de prévention des risques d'inondation

du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès.

Par un jugement n° 110008 du 8 novembre 2012, le

tribunal administratif a annulé cet arrêté

en tant qu'il classe en zone exposée à

un aléa fort au risque le terrain situé

1585 quai du mas d'Hours à Alès.

Par un arrêt n°13LY20050 du 23 septembre

2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté

l'appel formé par le ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie

contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire

et un mémoire en réplique, enregistrés

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

les 26 novembre 2014, 26 février 2015 et 23 février

2016, le ministre de l'écologie, du développement

durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat

:

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire

droit à son appel.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

:

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans,

Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur

public ;

La parole ayant été donnée, avant

et après les conclusions, à la SCP Garreau,

Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune

d'Alès, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano,

avocat de Mme A...et à la SCP Potier de la Varde,

Buk Lament, avocat de la société Foncière

de France et de la société Les magnolias

;

1. Considérant que les pourvois du ministre

de l'écologie, du développement durable

et de l'énergie présentent à juger

les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre

pour statuer par une même décision ;

2. Considérant que le ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie

demande l'annulation de deux arrêts par lesquels

la cour administrative de Lyon a confirmé l'annulation

de l'arrêté du préfet du Gard du

9 novembre 2010 approuvant le plan de prévention

des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur

la commune d'Alès, en tant qu'il classe en zone

exposée à un aléa fort au risque

d'inondation, dès lors inconstructible, d'une

part la plus grande partie du secteur de La Prairie,

rive droite, et dans ce secteur, en zone non urbanisée

exposée à un aléa fort au risque,

la parcelle de MmeA..., et, d'autre part, rive gauche,

le terrain situé 1585 quai du mas d'Hours ; qu'il

ressort des énonciations de la cour et des pièces

du dossier soumis aux juges du fond que les terrains

litigieux sont situés dans le lit hydrogéomorphologique

majeur du Gardon, dont le caractère de zone inondable

est établi par les différentes études

produites, et sont protégés par une berge

maçonnée surmontée d'un quai ;

que le plan de prévention des risques d'inondation

classe en zone d'aléa fort les terrains situés

à une distance de moins de 100 mètres

de la digue, ainsi que ceux qui seraient, en l'absence

de digue et pour une crue comparable à la crue

de référence, recouverts par au moins

un mètre d'eau ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.

562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat

élabore et met en application des plans de prévention

des risques naturels prévisibles tels que les

inondations, les mouvements de terrain, les avalanches,

les incendies de forêt, les séismes, les

éruptions volcaniques, les tempêtes ou

les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant

que de besoin : 1° De délimiter les zones

exposées aux risques, en tenant compte de la

nature et de l'intensité du risque encouru, d'y

interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement

ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,

commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas

aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le

cas où des constructions, ouvrages, aménagements

ou exploitations agricoles, forestières, artisanales,

commerciales ou industrielles, pourraient y être

autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles

ils doivent être réalisés, utilisés

ou exploités ; / 2° De délimiter les

zones qui ne sont pas directement exposées aux

risques mais où des constructions, des ouvrages,

des aménagements ou des exploitations agricoles,

forestières, artisanales, commerciales ou industrielles

pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux

et y prévoir des mesures d'interdiction ou des

prescriptions telles que prévues au 1° ;

/ 3° De définir les mesures de prévention,

de protection et de sauvegarde qui doivent être

prises, dans les zones mentionnées au 1°

et au 2°, par les collectivités publiques

dans le cadre de leurs compétences, ainsi que

celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4°

De définir, dans les zones mentionnées

au 1° et au 2°, les mesures relatives à

l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation

des constructions, des ouvrages, des espaces mis en

culture ou plantés existants à la date

de l'approbation du plan qui doivent être prises

par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs...

" ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même

code, " Le dossier de projet de plan comprend :

/ 1° Une note de présentation indiquant le

secteur géographique concerné, la nature

des phénomènes naturels pris en compte

et leurs conséquences possibles, compte tenu

de l'état des connaissances ; / 2° Un ou

plusieurs documents graphiques délimitant les

zones mentionnées aux 1° et 2° du II

de l'article L. 562 1 ; / 3° Un règlement

précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures

d'interdiction et les prescriptions applicables dans

chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du

II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention,

de protection et de sauvegarde mentionnées au

3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives

à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation

des constructions, des ouvrages, des espaces mis en

culture ou plantés existant à la date

de l'approbation du plan, mentionnées au 4°

de ce même II. ".

Sur le regroupement dans la même zone réglementaire

des terrains considérés comme soumis à

un aléa fort, qu'ils soient ou non situés

derrière un ouvrage de protection :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions

précitées que les plans de prévention

des risques naturels prévisibles ont pour objet

de définir des zones exposées à

des risques naturels à l'intérieur desquelles

s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures

de prévention, protection et sauvegarde qu'ils

définissent ; que ces dispositions ne font pas

obstacle à ce qu'une même zone regroupe

l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions,

prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire

que les motifs différents qui ont pu conduire

à les soumettre à des règles identiques

soient identifiables par un zonage différencié

; que, dès lors, le ministre de l'écologie

du développement durable et de l'énergie

est fondé à soutenir qu'en jugeant, par

l'arrêt n°13LY20051, que la circonstance que

la zone FU, zone urbanisée inondable par un aléa

de référence fort, et la zone FUd, zone

urbanisée située en contrebas d'une digue,

seraient soumises aux mêmes prescriptions ne pouvait

dispenser les auteurs du plan de prévention de

les distinguer dans le zonage réglementaire,

la cour administrative d'appel de Lyon a commis une

erreur de droit ;

Sur le classement en zone d'aléa fort des terrains

litigieux :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions

du code de l'environnement citées au point 3

ci-dessus que le classement de terrains par un plan

de prévention des risques d'inondation en application

du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour

objet de déterminer, en fonction de la nature

et de l'intensité du risque auquel ces terrains

sont exposés, les interdictions et prescriptions

nécessaires à titre préventif,

notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies

humaines ; que lorsque les terrains sont situés

derrière un ouvrage de protection, il appartient

à l'autorité compétente de prendre

en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage

est susceptible d'apporter, eu égard notamment

à ses caractéristiques et aux garanties

données quant à son entretien, mais aussi

le risque spécifique que la présence même

de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas

de sinistre d'une ampleur supérieure à

celle pour laquelle il a été dimensionné

ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance

de tels accidents n'est pas dénuée de

toute probabilité ; qu'ainsi, en jugeant que

le risque d'inondation de terrains situés derrière

un ouvrage de protection ne pouvait valablement être

pris en compte que s'il était établi qu'eu

égard à son état, l'ouvrage se

trouvait exposé à un risque de rupture

ou de surverse, la cour administrative d'appel de Lyon

a commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions présentées au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

:

6. Considérant que les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle

à ce que soient mises à la charge de l'Etat,

qui n'est pas, dans la présente instance, la

partie perdante, les sommes demandées à

ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts n° 13LY20050 et

n° 13LY20051 du 23 septembre 2014 de la cour administrative

d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à

la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées

par la commune d'Alès, Mme A...et les sociétés

Foncière de France et les Magnolias au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera

notifiée à la commune d'Alès, à

MmeA..., aux sociétés " Foncière

de France " et " Les Magnolias " et à

la ministre de l'environnement, de l'énergie

et de la mer, chargée des relations internationales

sur le climat.

Publications :

Proposition de citation: CE, 06 avril 2016, n° 386000

|

Les politiques d'aménagement du territoire,

en particulier dans les zones périurbaines, devraient

tenir compte, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme,

de l'aptitude des sols à remplir certaines fonctions

économiques ou écologiques.

Pour 23 pays de l'Union Européenne, 48 % des terres qui

ont été artificialisées de 1990 à

2000, étaient des terres arables ou occupées par

des cultures permanentes. Au niveau français, l'accroissement

de l'artificialisation, de 1990 à 2000 (Corine Land Cover),

qui s'élève

à environ 4,8 %, est surtout du à celle des zones

industrielles et commerciales.

Selon Eurostat, les sols artificialisés

recouvrent les sols bâtis et les sols revêtus et

stabilisés (routes, voies ferrées, parkings, chemins...).

Le ministère de l'Agriculture en France retient une définition

plus large, qui recouvre également d'autres " sols

artificialisés ", comme les chantiers, les terrains

vagues, et les espaces verts artificiels. L'artificialisation

correspond à un changement d'utilisation, laquelle n'est

pas nécessairement irréversible.

L'artificialisation, c'est un changement complet

et souvent irréversible de l'usage des sols. La France,

très touchée par ce phénomène, fait

face à deux enjeux existentiels : la perte de capacité

agricole et la perte de biodiversité.

La disparition des champs entraîne la diminution des capacités

du pays à subvenir à ses besoins alimentaires.

C'est une perte d'autonomie considérable et paradoxale

car qui dit " augmentation de population " dit "

augmentation des besoins alimentaires ".

Comment suivre l'artificialisation des sols ?

Il existe, en France, deux outils d'observation

de l'occupation du sol permettant de mesurer l'évolution

des surfaces artificialisées : l'outil européen

Corine Land Cover (créé en 1990) utilisé

par le ministère de l'Écologie et Teruti-Lucas

(créé en 1993) utilisé par le ministère

de l'Agriculture. Ces deux systèmes ne mesurent pas l'usage

des sols de la même manière. Corine Land Cover

se sert d'images satellite sur l'ensemble du territoire alors

que Teruti-Lucas, plus précis, procède par observations

autour de points de repère quadrillant le territoire.

Selon Corine Land Cover, entre 1990 et 2006, la part des surfaces

artificialisées sur le territoire métropolitain

passe de 4,6 % à 5,1 %, ce qui correspond à une

perte de 281 354 ha en 16 ans dont 122 949 ha sur la période

2000-2006. Les surfaces artificialisées sont plus élevées

selon Teruti-Lucas. Elles représentent 7 % de la surface

métropolitaine en 1993 et 9,4 % en 2008.

D'après le ministère de l'Environnement, les espaces

agricoles et naturels perdent actuellement 236 hectares par

jour, ce qui correspond à la superficie d'un département

français moyen (610 000 hectares) tous les sept ans.

Résultat en deçà de la réalité,

puisque le ministère de l'Environnement utilise Corine

Land Cover, qui ne considère pas les zones industrielles

et commerciales comme du tissu urbain.

À titre de comparaison, l'avancée moyenne des

sols artificialisés sur la période 1992-2003 mesurée

par l'enquête Teruti était déjà de

61 000 hectares par an, soit un département tous les

dix ans. L'artificialisation s'accélère. La France

a ainsi perdu 7 million d'hectares de terres agricoles en 50

ans et 900 000 hectares de prairies entre 1992 et 2003 (7 %

de leur superficie).

La réalité est toutefois plus inquiétante

que ne le laissent paraître les chiffres car l'artificialisation

est très dispersée. L'espace urbain global est

donc bien plus important, c'est le mitage.

Les sols boisés ne sont pas non plus épargnés.

Ils couvraient 17 millions d'hectares en 2009, soit près

de 31 % du territoire métropolitain (14,9 millions d'hectares

de forêts et 2,1 millions d'hectares d'autres sols boisés).

Selon l'étude, la forêt française ne perd

pas de terrain mais n'en gagne plus : la surface des forêts

(y compris les peupleraies) se stabilise, mais les formations

boisées non forestières, bosquets et haies, se

réduisent certes faiblement mais significativement.

Un constat alarmant que partage, en France, la Fédération

nationale des SAFER (Sociétés d'Aménagement

foncier et d'établissement rural). Dans un volet de son

étude annuelle sur le marché foncier rural, elle

constate une progression constante de l'artificialisation des

sols de l'hexagone. L'urbanisation est passée de 54 000

ha par an dans les années 80, à 61 000 ha dans

les années 90 et a atteint 74 000 ha par an entre 2006

et 2008.

Des

solutions concrètes

Une étude française, parue dans

la revue Nature Climate Change et réalisée par

l'économiste Stéphane Hallegatte et le spécialiste

du climat Vincent Viguié, du Cired (Centre international

de recherche sur l'environnement et le développement)

a modélisé un urbanisme plus vert de la région

parisienne. L'enjeu est de taille, comme l'explique M. Hallegatte

cité par l'AFP, " en l'absence d'action spécifique,

l'étalement urbain va se prolonger et on aura en 2030

encore plus de zones à basse densité de population

qui dépendent de l'automobile" . Mais la solution

est relativement simple selon lui. Il suffirait " d'interdire

toute nouvelle construction au-delà des limites de l'agglomération"

. Pour éviter une pénurie de logement, tout en

préservant l'environnement, les chercheurs proposent

la mise en place simultanée de trois mesures :

" Interdire les constructions au-delà des limites

actuelles de l'agglomération parisienne pour créer

une " ceinture verte "

" Développer les transports en commun avec un tarif

unique de 14 euros par mois

" Interdire les constructions en zone inondable, des inondations

plus fréquentes étant attendues avec le réchauffement.

Les solutions proposées devaient garantir

quatre critères : permettre un accès au logement,

réduire les gaz à effet de serre, réduire

les risques naturels et lutter contre l'étalement urbain.

L'application simultanée des trois mesures est capitale

car " chacune des politiques compense les problèmes

créés par les deux autres ", précise

Vincent Viguié. L'étude suggère un besoin

de cohérence globale des décisions en intégrant

l'environnement dans les politiques traditionnelles, de transport

et de logement par exemple. Avec ces travaux, " on veut

montrer que faire de l'environnement n'est pas forcément

contradictoire avec l'accès au logement ou la qualité

de vie ", conclut l'économiste Stéphane Hallegatte.

Artificialisation

— Wikipédia

artificialisation

des sols définition

artificialisation

des sols conséquences

artificialisation

des sols dans le monde

artificialisation

définition simple

artificialisation

synonyme

artificialisation

du territoire français

artificialisation

des terres agricoles définition

artificialisation

definition géographique

Association

Causses-Cévennes d'action citoyenne

Avenue du Devois, Le Devois, Saint Sauveur Camprieu, 30750, tel

0467826111.

Site internet : http://www.accac.com, Email: adhca@live.fr

|

|